习近平总书记强调:“要从国情出发,从中国实践中来,到中国实践中去,把论文写在祖国大地上。”新时代新征程,调查研究成为青年学子了解国情、贡献智慧、服务发展的关键路径。2025年,南风窗发起的「调研中国」项目再度起航,吸引了全国高校团队激烈角逐。由马克思主义学院王静宜、杨得耀两位老师指导,联合教育学部组成的研究生团队凭借《地方智慧赋能灾害治理:西南山区御灾知识体系研究 —— 云南独龙江案例》,成功入选年度百强(生态赛道),彰显了云师学子的学术担当与创新锐气。

团队成员在独龙江旅游区合影留念

作为横断山脉深处孕育多元文明的生态秘境,独龙江承载着西南边陲的千年人文记忆,是人与自然共生智慧的鲜活样本。为深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的重要生态理念,推动少数民族地区生态系统保护与可持续发展,同时以科学调研助力边疆生态振兴,彰显新时代青年的责任担当。7月16日—22日云南师范大学马克思主义学院组建“大展宏图实践团”以“解码秘境生态,传承共生智慧”为主题,赴怒江傈僳族自治州独龙江乡及毗邻的丙中洛、贡山等区域开展实地调研与生态考察调研。

“大展宏图”实践团赴云南省怒江傈僳族自治州开展实践活动,在贡山县我们联系了应急管理局以及文旅局的工作人员,通过当地政府了解到了对于独龙江乡的生态情况以及当地政府面对突发灾害时的应急预案。也是在此我们了解到,防灾御灾已经成为当地政府日常工作的重要部分。工作人员告诉我们:各级相关单位都有印发相关知识宣传手册,并且会在每月固定时间对基层干部以及村民进行培训,让防灾御灾的意识融入居民日常。下一站,调研团来到了中国独龙族博物馆,独龙江作为横断山脉深处孕育多元文明的生态秘境,承载着西南边陲的千年人文记忆,队员们在蕴含着独龙族人民传统生态智慧的历史文物前驻足,感受传统生态智慧与现代生态理念的碰撞交融,在实践中深化了对于生态伦理与历史文化传承的理解。

团队成员访谈贡山县应急管理局工作人员

一、寻文面奶奶悟民俗智慧 进熊当村鉴治理实效

调研团成员来到了独龙江乡受“5·31”洪灾影响较为严重的村落——熊当村。在巴坡村我们有幸得见了一位文面奶奶,当我们问到奶奶从前村里的“治水英雄”有什么防灾妙招时,这些房屋虽用现代混凝土建造,却沿用传统“木垒房”形制:依山而建,离地架空,下层养畜,上层住人,木梯相连。传统木垒房以松木或圆木筑墙,屋顶覆木板或茅草,核心是火塘。如今,村民用混凝土加固房屋,既保留“以柔克刚”的智慧,又提升抗洪能力。漫步村中,混凝土墙面隐现木纹肌理,传统与现代交融,彰显着独龙江人因地制宜、与自然共生的生存哲学。

团队成员与文面奶奶合影留念

随后,调研团踏入独龙江乡政府,工作人员以翔实的数据和感人的案例,为我们详细还原了“5·31”洪灾的严峻形势与应急响应的全过程。面对突如其来的洪峰,乡政府迅速启动应急响应机制,党员干部冲锋在前,村民闻令而动,以科学高效的行动力完成了全员安全转移,最终创造了“零伤亡”的典范。如今,独龙江生态走廊旁,江水肆虐后留下的断裂河床犹如大地留下的狰狞伤痕,时刻警示着自然灾害的威猛。在此,工作人员设立了刻着“敬畏自然,警钟长鸣”的醒目警示标语;乡政府门口,精心编印的《防灾避险手册》整齐陈列,将自救互救的实用知识送进千家万户;各村喇叭定时响起的广播声,如同贴心的守护者,将“水灾来临时如何科学自救、互助互救”的科普知识,浸润到每位村民的心田。正是这些未雨绸缪的扎实举措与群防群治的坚实防线,让独龙江乡人民在百年一遇的洪灾中筑起安全屏障,创造了生命至上的奇迹。

团队成员访谈独龙江乡政府工作人员

二、以青春之力践守护之举 以生态实践护青春誓言

通过本次调研实践,实践团成员不仅深切领略了独龙江作为生态瑰宝的独特价值与枢纽地位,更深刻感悟到独龙族人民在灾难面前同舟共济、共克时艰的共生智慧。独龙江乡政府与民众将千年传承的生态智慧与现代科技手段深度融合,创新构建出一套“传统经验+科学防治”的立体御灾体系,为同类地区破解生态脆弱与灾害频发难题提供了可复制、可推广的典范。

调研团队将系统梳理口述史、逃生路线图、传统防灾技艺等珍贵资料,倾力打造独龙族御灾知识数字化智库。未来,这些智慧结晶将通过科普绘本、沉浸式培训课程等形式实现创造性转化,推动传统生态智慧与现代防灾科技在更深层次交融共生。正如习近平生态文明思想所深刻阐释,“绿水青山就是金山银山”,独龙江人民用守护与创新的实践,正为筑牢大西南生态安全屏障、传承民族文化多样性,解码出一份兼具科学深度与人文温度的“生态密码”,书写着人与自然和谐共生的时代答卷。

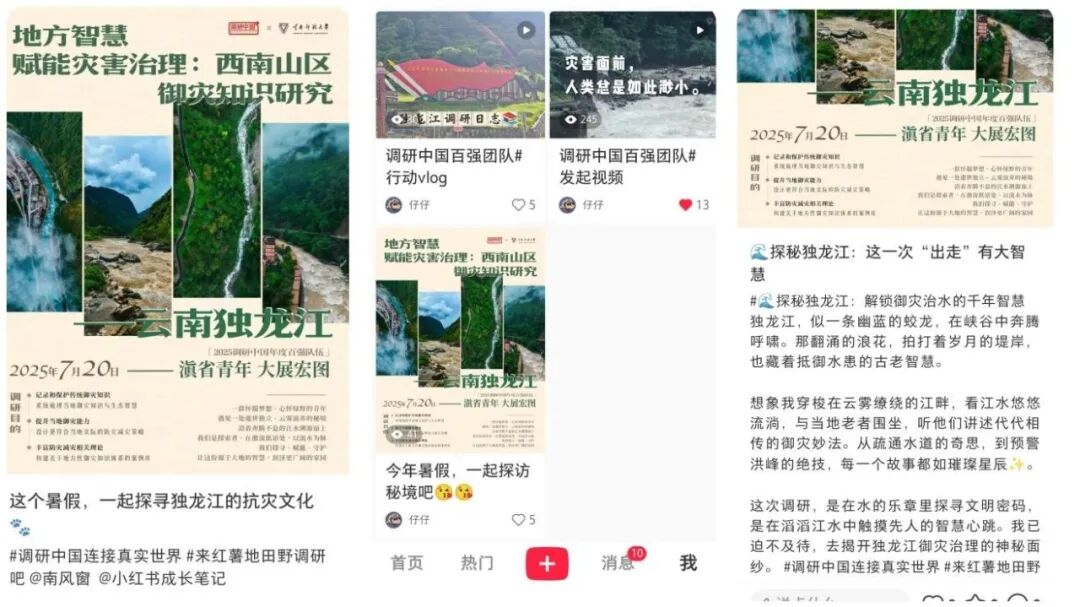

团队成员在媒体平台上发布的调研海报、调研视频

备注:

「调研中国」(全称“调研中国・青年领导力公益计划”)由南风窗于2005年发起,致力于为大学生提供资金与专业培训支持,鼓励青年深入田野实践,培育领导能力。历经二十年发展,该项目已成为中国高校最具影响力的社会调查支持平台之一,累计覆盖全国近700所高校、超10000支团队,影响百万青年学子。其议题涵盖乡村振兴、城市变迁、生态保护等社会焦点领域,始终坚信青年是破解社会难题的关键力量。